萧萐父(1924-2008),祖籍四川井研,出生于成都,哲学家与哲学史家,中国哲学史学科的重要建设者之一。1947年毕业于武汉大学哲学系,1951年至1955年任华西大学、四川医学院马列主义教研室主任,1956年到中央党校高级理论班深造,1957年到北京大学哲学系进修,同年秋调入武汉大学哲学系,此后一直在该系任教,曾任中国哲学史教研室主任、教授、博士生导师,国家重点学科——武汉大学中国哲学学科的创建者与学术带头人,教育部人文社会科学重点研究基地——武汉大学中国传统文化研究中心学术委员会首任主任,兼任中国哲学史学会副会长,中华孔子学会副会长,国际儒联顾问,国际道联学术委员,中国《周易》学会顾问,国际中国哲学会国际学术顾问团成员、中国文化书院导师。长期从事中国哲学和文化的教学与研究工作,是著名的船山学和“明清早期启蒙”学的专家,曾多次参加或主持国内外举行的学术会议,在国内外发表学术论文百余篇。主要著作有《吹沙集》、《吹沙二集》、《吹沙三集》、《船山哲学引论》、《中国哲学史史料源流举要》、《明清启蒙学术流变》(合著)、《王夫之评传》(合著)等,主编《哲学史方法论研究》等。

▲萧萐父先生

吹尽狂沙始到金

—— 记著名哲学史家萧萐父先生

秦平

一、与武汉大学的不解之缘

1924年1月24日,萧萐父生于四川成都的一个知识分子家庭,家学渊源深厚,父亲萧参是近代蜀学的代表人物之一,母亲杨励昭善诗词、工书画。家中往来亲友多为书香雅士。少年萧萐父即已从父亲友朋的论学谈艺之中,感受到了中国文化的博大精深。受父母家教的影响,萧萐父自幼涵咏诗词、善属诗文。他青年时代写作的《峨眉纪游诗》组诗,与唐太宗、李白、杜甫和岑参等历史名人诗作一起,被美国学者费尔朴(D. L. Fehlps)和加拿大学者(M. K. Willmott)编入《峨山香客杂咏》诗集中,并被译成英文出版。

同时,他又时时关注民族命运,很小便接触到了清末印作革命宣传品的小册子,其中有《明夷待访录》《黄书》等。在民族忧患意识和时代思潮的影响下,萧萐父泛读各类古今中西书籍。

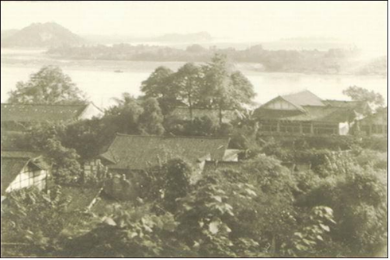

1943年,萧萐父考入武汉大学哲学系,开始了与武汉大学长达一生的不解之缘。当时的武大为避日寇战火,已西迁到四川乐山。此时的哲学系的学生不多,环境艰苦。但是几位教授自甘枯淡、严谨治学的精神让他们深受感动。他后来专门写了一篇文章《冷门杂忆》,截取记录了从乐山时期到复校回珞珈山的一些片段。当时哲学系每届学生只有七、八个人,老师八、九个人。整个学校要上“大一国文”,由周大璞先生主讲。“哲学英语”是胡稼胎先生选的英文哲学名篇。那个时候的自由风气很浓,朱光潜先生的“英诗选读”、缪朗山先生的“俄国文学”,王恩洋先生讲的“佛学”,都可以自由选听。他特别感受深的是万卓恒先生,既上西方伦理学的课程,像“伦理学原理”、“西方伦理学史”,又讲“数理逻辑”,这真是了不得!万卓恒先生也是萧萐父的学士学位论文的指导教师。张颐张真如先生是享誉海内外的东方黑格尔专家,在乐山时期,他开设“西方哲学史”、“德国哲学”,用的是文德尔班的教材。第一、二次上课,慕名来旁听的其他系的同学把教室挤满了,窗外的走廊上都站满了人。不过,听到一半就走了不少。到第三次课以后,就只剩下他们几个哲学系的少数同学了。张先生毫不在意,说:“这是好事情,人多了,没办法讲。”金克木先生是1946年武大搬回珞珈山以后来武大哲学系的,金先生开设“梵文”、“印度哲学史”和“印度文学”。萧萐父亲身感受到这些前辈老师上课的风格。他后来主张的“中西印兼通”,与他在哲学系所受到的教育是有关系的。

西迁乐山的武汉大学

大学期间,萧萐父阅读过郭沫若的《十批判书》《甲申三百年祭》、侯外庐的《中国近世思想学说史》等著作。1947年,在万卓恒先生的指导下,他完成了题为《康德之道德形上学》的学士学位论文。

读大学期间的青年萧萐父并未完全埋首书斋,而是时刻关切国事民瘼,思考世运国脉。他参加了学生进步组织,发起、编辑《珞珈学报》。随着抗战胜利,1946年武汉大学回迁武汉,萧萐父继续在此求学。1947年,武大发生了震惊全国的“六一”惨案:为了镇压进步学生的爱国运动,国民党反动当局派遣军、警、宪、特1000余人于6月1日凌晨闯入武大校园,开枪打死3名同学,打伤20余人,逮捕多人。今日的武大校园中仍有“六一”惨案纪念亭。时任武大学生自治组织宣传部长的萧萐父,积极投身爱国学生运动。由于反美蒋的活动引人注目,他被特务监视。为逃避追捕迫害,萧萐父潜离武汉,返回成都。甚至连他的大学毕业论文都是委托同学代为誊抄的。

1947年毕业后,萧萐父到成都华阳中学任教,同时一并受聘到尊经国学专科学校讲授“欧洲哲学史”,主编《西方日报》“稷下”副刊,积极参加成都的地下党活动。1949年5月,他加入了中国共产党,受党组织委派,作为军管会成员参与接管华西大学,后留任该校马列主义教研室主任。

1956年,萧萐父进中央党校高级理论班深造。同年,应时任武汉大学校长的著名哲学家李达之邀,萧萐父决定回到当年求学的武汉大学任教,1957年正式调入武汉大学哲学系,从此长期担任哲学系哲学史党支部书记、中国哲学史教研室主任一职。

李达老校长与青年教师合影(右一为萧萐父)

在这个岗位上,萧萐父兢兢业业工作了40年,以此为基地逐步建立和形成了具有武汉地区特色的中国哲学史学术梯队,在全国学术界具有举足轻重的地位。

二、别具一格的“诗人”教授

萧先生讲课是武大一绝。他的课是才子型的,很灵动,大气磅礴。他在教二楼的一个大教室讲课,“中国哲学史”的一部分课。萧先生人长得潇洒,个子高,那时头发还是黑色的。他戴着眼镜,风度翩翩;他的课也讲得潇洒,略带一点四川口音的普通话,抑扬顿挫,富有激情,讲到动情处,妙语连珠,语速极快。偶然激动起来,他把讲坛一拍,作狮子之吼,同学们的心弦被振得直响。他的板书很灵活,展现了书法的功底,不过同学们反映,有的字用草书,不易辨识,他便改写得正规一些。学生们都喜欢听他讲课,是因为他不时扯到课程之外,很能启发新思。他把当时思想解放的信息穿插在“哲学史”的讲课中。例如他一下联系到思想解放运动,本来讲中国古代哲学,他因某一命题的触发,灵感一来,忽然跳跃到马克思,问我们:“为什么每个人的自由发展是一切人自由发展的前提,而不是相反”;有时忽然迸出另一个问题:“我们殷殷盼望大救星,而国际歌却说不靠神仙皇帝,到底孰是孰非?”我们毫无思想准备,说老实话,当时的思想还被禁锢着,十分教条,顿时无语,一百五十人的大课堂鸦雀无声。他停留片刻,微微一笑,然后讲开去……这正是他对我们的思想启蒙。

要是按今天所谓教学评估的方式去评萧先生,他的课绝对不合格。因为他每每完不成教学计划,有时候讲着讲着就跑远了,收不回来。但实际上学生们都很喜欢。一讲到某某史料,他兴致来了,一下子背出不少东西,板书也不少,都不在教案之内。如讲到杨泉,他讲到古代科学史的材料,汉代至魏晋的天论,浑天说、盖天说云云。同学们有时跟不上。他的课绝不是四平八稳的,这才是真正的教授上课(虽然当时他还是讲师)。他颇有点散点透视的味道,让我们透过一个个点去领悟中国哲学智慧。至于教材上写的,那就用不着再细讲了,点到为止,相信大学生们完全可以读懂。不过有的同学并不喜欢他的讲法,说是不好把握,不方便应考。

萧先生还经常教导学生应当虚心地拜哲学系其他教研室的老师为师,特别是西方哲学教研室的陈修斋、杨祖陶和王荫庭等老先生。他认为研究中国哲学,必须研究西方哲学,只有西方哲学的基础好了,才能真正懂得马克思主义哲学,也才能在比较中深入地了解中国哲学的特点。也正因为如此,他与陈修斋、杨祖陶等先生从恢复招收研究生之初就开创了中国哲学与西方哲学两个教研室联合教学的模式,其中最有特色的,就是共同开设《哲学史研究方法论》课程,由他亲自主持,两个教研室的几位资深教授根据自己学术研究的实际经验,分别就哲学史研究的方法论问题进行专题讲授。这门课程采用讲授与讨论相结合的形式,要求学生们自由发表意见,甚至鼓励发表不同的意见。这个课程其实就是引导学生如何开展中外哲学史的学术研究,老师做现身说法,学生边学边体会。每届中、西哲学专业的研究生都觉得这门课对自己的学术研究最有指导意义,因为从这里逐渐懂得了如何选题,查找资料,使具体的论述充分体现历史与逻辑的统一。许多人公开发表的第一篇学术论文,就是这门课程的作业。

三、循循善诱的人师

中国传统文人喜欢讲“经师”“人师”,前者偏重知识的传承,后者看重德行学问的养成。对萧萐父的学生来说,他不仅是“经师”,更是“人师”。

几十年后,他当年指导的研究生仍清晰地记得第一次参加师生见面会的情形。面对学生,萧先生开门见山地说:“你们来这里,应该是想来做学问的,不是想来学当官发财的。如果想学做官发财,我们没有办法教你们,就请赶紧去别的地方。不过,想做学问,先得学做人。这是我们武汉大学中国哲学教研室的传统和我们对学生的一贯要求。”萧先生讲这话时不苟言笑,非常严肃。这使学生感受到他并不像做讲座时那么随性亲和,而是非常严肃认真的一个人。

毕业多年的学生回到珞珈山看望萧先生。席间谈到大家所熟知的某位学者,学生顺便将自己所听到的有关这位学者的一些受到非议的私生活情况告诉给萧先 生,本以为萧先生对这位学者的不当私生活方式会持批评态度。可是没有等学生讲完,萧先生就打断话,很严肃地说:“不要议论别人私生活方面的事,而要注意了解和学习别人的优点,特别是在学术上有什么新贡献,对我们有什么启迪。”在他看来,年轻人应当善于了解和学习别人的长处,不要热衷于议论人是人非,尤其是不要去议论前辈的是非。

还有一位晚辈求学者回忆起当年萧先生“棒喝”的情景:大约是1985年前后,一次这位晚辈求学者到位于武汉大学校园内的萧先生家中求教。当时,求学者已经阅读了包括库恩、波普尔、拉卡托斯等人的科学哲学著作,对相对论、量子论和哥德尔定理等引发的哲学思考,具有浓厚的兴趣。但让这位求学者困扰的是,伴随思考的深入,自已的思想中充满了怀疑,感到一切科学真理都是相对的、约定的,感到一切科学理论都缺乏坚实的逻辑基础,感到自己陷入了虚无之中。

听完求学者的诉说,萧先生忽然重重地一拍自己的大腿,大声说:“嗨,虚无即执着嘛!”萧先生的这句话宛如禅宗高僧的当头棒喝,一扫求学者多日的困惑怅惘,有一种豁然开朗的感觉。的确,这位求学者之所以产生了虚无的感觉,恰恰是因为他在执着地跟随大师先贤们的脚步追寻着科学理论的逻辑基础。其实,那不过是一种虚妄的“充实”,不过是缺乏对问题穷根究底的执着。

萧先生也有很体贴人的一面。平常无论多忙,只要有学生求见,他都尽量安排时间,热情接待,倾襄相授。不过,他似乎只对学术有兴趣,每次去见他,基本上只是谈学术上的事,很少谈论其他事情。在他看来,学生就是要克服各种困难把学习搞好,不要有所旁骛,年轻人应当珍惜大好时光,打好基础,努力学习和工作。在他的书桌上和茶几上,总是堆放着师友们和学术界同行们新出的作品,每次学生去见他,他总是饶有兴味地向学生介绍这些新出作品的特色,鼓励学生不断写出新的作品。

萧先生对于学术界各个时期最新的一些情况总能及时了解。他总是鼓励学生多读书,不要只读中国哲学史方面的书,用他的话来说,就是“包容今古开新宇,涵化东西辨主流”。他最欣赏唐代诗人刘禹锡的诗句:“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”,说明学术研究不能一蹴而就,需要长期的“吹沙”功夫,因此他将自己的作品结集取名为《吹沙集》。每次师生对谈,都是先各自谈最近读了什么书,接触了什么思想,有什么心得,有什么打算,然后我就倾听他的意见。

萧先生特别强调教研室的每位老师都是每个学生的导师。他觉得老师们各有所长,而学生们可以同时学到各位老师的长处。因此,他经常提醒学生要对各位导师平等看待,他自己就非常尊重和团结其他老师。每次重要节日学生去他家看望,他都要问学生去过其他老师家没有,如果没有去就赶紧去。

在萧萐父、唐明邦、李德永等诸位前辈的长期努力下,武汉大学中国哲学学科形成了自己独特的学术风格,那就是:“中西对比,古今贯通;学思并进,史论结合;德业双修,言行相掩;做人与做学问一致,文风与人风淳朴;统合考据、义理、辞章,统合思想与历史的双重进路。”这已经成为本学科点做人与治学的宝贵传统。

四、博大真人

港台地区的一代大哲方东美先生一生最为服膺的评价是四个字——“博大真人”!这四个字用在萧萐父先生身上再合适不过了。萧先生有家学渊源,有童子功,多才多艺,善诗书雕刻,文革在襄阳分校劳动时曾刻过几枚闲章。

很多学生都记得当年萧先生说过的一番话:“你们又不会喝酒,又不会吟诗,又不会书法,搞什么中国哲学?”这句看似玩笑的话,其实反映了他对体制内的教育所造成的起码的人文质素与修养的缺失表示怀疑。

现代社会使很多人成为片面或单面的人,使很多知识人堕落成为人格分裂的人。形成鲜明对照的是,萧萐父先生是全面的人,是保存了古代遗风的刚正不阿的现代知识分子。他有强烈的现代意识而又有深厚的传统底蕴,是集公共知识分子、思想家、学者、教师、学科带头人、文人于一身的人物。在历史长河中,每个人的生命都是短暂的,每个人的行迹、事业或许都只是沧海一粟、水沤泡沫,但中华民族的历史不正是这些有血有肉、有为有守的普通人的集成么?他有自由开放的心灵,堂庑甚广,通观儒释道,涵化印中西,打通了文史哲,甚至通晓诗词歌赋,棋琴书画。

他虽然是中国哲学史专家,但对中国的“二十四史”和古典诗文也非常熟悉,发表过多篇史学论文和大量的诗词作品。无论是在课堂上、学术会议和私下交谈中,还是在其论著里,他对历史典故和诗文总是信手拈来,恰到好处。他还是学界有名的古典诗人和书法家,他在每个时期都有大量的诗作,相继编成《劫余忆存》《火凤凰吟》《风雨忆存》和《湖海微吟》等,分别收入《吹沙集》《吹沙二集》中出版发行。

萧先生的书法也独成一体,既有“水样的秀美,飘逸”,又有“山样的浑朴,凝重”,深受师友及同行门的喜爱。师母卢文筠老师是生物学教授,爱梅并擅长画梅,萧先生也喜欢“雪后春蕾应更妩,愿抛红泪沁胭脂”的腊梅,每年腊月他们都要到东湖的梅园“踏雪寻梅”,赏梅,画梅,咏梅。卢老师的梅画经常由萧先生题写诗句,“筠画萐诗”因此成为一个固定的符号,记录了多少他们历尽沧桑“只梅知”的“岁寒心事”,也经常作为“珞珈风雪里,遥赠一枝春”的贺年片,飞向四面八方,成为传递海内外“中国学”人之间友情的重要信使和文化见证。

大约是2004年初,武汉大学为提升文科的地位,促其发展,设置“资深教授”的岗位,请有一定年资与学术实力的学者申报(包括离退休的老师),评上者享受院士待遇。当时任威斯尼斯人wns579院长的郭齐勇教授看到这个文件与表格,便请办公室分送有关先生,鼓励大家申报。身为学生,郭齐勇院长想到萧先生肯定不会申报,但还是按所谓客观化程序,生怕如有的前辈不知情反而造成工作失误与诸多误会,故请办公室照送。此外,他还存有侥幸心理:“只要萧先生肯报,我们帮他填表,以他的水平与声望,应无问题,起码可以大大改善他们家里的经济状况吧。”没想到很快有了信息反馈,办公室的同志通报,萧先生发火了,打电话来说:“叫郭齐勇来把表拿回去!”郭老师立即赶到萧先生府上请罪。那天萧先生很不高兴,指着文件与表格说:“我身体不好,不申报,你拿走吧。”郭老师知道萧先生是在怪学生。他早就说过,人之相知,贵在知心,我何尝不知萧师早已超然于名利之外了呢?尔后,与萧老师的沟通与交谈中,我知道老师很理解并支持学校的这个举措,对已评上“资深教授”的学者十分尊重,实在是他个人觉得既不能再继续工作,何苦再添心累,而且不想自取其辱。

不少学生喜欢称呼萧萐父先生为“萧公”。这不仅仅是因为萧先生年寿已高,一头银发,更是因为他对于学生有一种精神上的洗礼。学生们对萧公感受最深的,一是人格的成就,所谓壁立万仭,风骨嶙峋,不作媚时之人或利禄之徒,不发媚俗之言或吹捧之论;二是学习的能力,萧先生八十岁时的心态比我们还年轻,仍然保持着学术上的朝气、敏锐与激情。

萧公辞世时,一位后学这样评价他:萧萐父先生是一个特殊的中国哲学家史家,他既不是从寻章摘句找历史光荣,也不是为鄙薄历史提供证据材料,而是在人类进步和社会改新的尺度上发现中国思想史失踪的部分。他对僵化儒学和复古主义有不假辞色的批判,对建构中国思想的新空间有不遗余力的的追求,学术不作媚时语,立人但求一个真。他是正直不阿、特立独行的思想家,亦是敢恨敢爱、能哭能歌的诗人。萧先生一个人的高度标志武汉市这座城市的高度!